书法与汉字及汉字书写的关系

众所周知,中国书法是汉字书写的艺术。但书法并不等于汉字的书写,换句话说,汉字书写达到或符合了某种特定的要求才是书法。在书法与汉字之间起联通作用的是书写,书写是人的行为,人创造了汉字,创造了书法。然书法不等于汉字,汉字由书写发展为书法,这是一个奇迹!因为各民族均有文字的书写,而极少像中国人这般创造了书法。 那么,汉字的书写何以发展为书法?汉字的书写与书法又有何不同呢? 前文所引的沈鹏、刘晓纯两位先生的文章中已有涉及,如沈鹏先生讲传统与“一画”,是从笔法(“一画,)传统上为书法定性,可以说是强调了书法的“法”的一面,对于书法与汉字书写的关系则因为不是文章的重点而着墨不多。刘晓纯先生一文中专辟了一个章节讲“书写与书法”,列出了书写得以升格为书法的前提(外在)条件及内在条件,并由此进一步论证了“文意”与“书意”两者的比重关系以及对构成书法的影响。但刘文意在“书意”,更在“书象”,所以对干汉字书写与书法的关系及异同的论述给人意犹未尽的感觉。笔者平素对这一问题也有思考,并于1998年撰写了《依附与再生—中国书法史论研究断想》一文,从探究中国书法的性质入手,论述了中国书法在“非纸时期”(“依附时期”)对汉字的依附,以及进入“纸时期”从汉字书写剥离后的“再生”。关于依附,笔者认为: 中国书法的依附性质,不仅表现为‘依附时期”对各种“寄生’材料的依附。其最根本的依附物是汉字。这也是魏晋南北朝以前的中国书法只能依附于种种“非纸”材料的根源所在。在魏晋南北朝之前.因为纸未发明,中国文字只能借各种可以利用的材料传承保留.信今传后。书法也得以同传于世。阮元《北碑南帖论》开首便说:“古石刻记帝王功德,或为卿士铭德位.以佐史学,是以古人书法未有不托金石以传者,秦石刻日‘金石刻明白’是也”。此语足可证之。 因为中国书法集语言文字和形象于一身。所以,汉字变、书法变。汉字传,书法传;汉字灭,书法湮。二十世纪以来,随着大量“书迹”新资料的出土,人们对汉字与中国书法关系的认识愈加直观和深入。如上海书画出版社出版的《现代书法论文选》中所收的郭沫若《古代文字之辩证的发展》、郭绍虞《从书法中窥测字体的演变》、徐邦达《五体书新论》等几篇论文。而且,这几篇论文大可作为笔者本节论点的反证。然而,书法毕竟又不等同于汉字。缘何?只因书法讲求的是汉字形象之美。古人不及悟到此理,而多指斥王情《古今文字志目》、韦续《五十六种书并序》之讹谬虚妄。如宋朱长文《墨池编》说: 所谓五十六种书者。何其纷纷多说耶?彼皆得于传闻,因于旧说,或重复,或虚诞.未可尽信也。 明项穆《书法雅言·古今》中也说:书契之作.肇自领皇;佐隶之简,兴于赢政.他若鸟宿芝英之类,鱼虫A叶之流,纪梦瑞于当年,图形象于一日,未见真迹.徒著虚名.风格既湮.考索何据? 殊不知。这些“考察何据”、“徒著虚名”之书。恰恰反映了先民对文字形象之美追索玩变的热烈程度。其心理深层的动因,是人类对形象美追求的本性.无怪乎康有为曾说: 王倍叙百二十六种书体。于行草之外,备极殊诡 《酉阳杂姐》所考,有驴肩书……,凡六十四种,然则天竺古始书体更繁,非独中土有虫、箱、缪、填之殊;芝英、倒蓬之异。其制作纷纭,亦所谓人心之灵不能自己也。来源书法 屋,书法屋中国书法学习网。 “人心之灵不能自己”者,人之本性也。明乎此,则古人之论不致轻非,也不致为古人矛盾对立的表象所障。也就明白了书法为什么不同于汉字,而又不得不依附于汉字。 从某种意义上说,这种“依附”,激发了汉字书写中书法的表现,因此,书法的“再生”已是呼之欲出了: “依附时期”(“非纸时期”)结束后,“纸时期”随之到来,随着字体演变的功成名就,文字逐渐在纸上获得规范和统一所谓‘信今传后,责在同文,探啧搜奇,要非适用”(项穆语)是也。本来在此情形下,书法和汉字虽然划若鸿沟,但汉字的规范和统一,却是书法的毁灭和末日。因为规范和统一正是书法艺术形象美的死敌。不过,当此之时,文人士大夫扮演了一个“英雄救美”的骑士。让书法起死回生—获得了“再生”!他们一方面顺应文字发展的潮流,弃篆隶而取真、行、草三体.一方面为了让书法在文字的庇护下而能有自己的一方天空.他们祭起了“法度”和“意韵’这两大法宝(以文字实体等同于书法的形质)。以法度和社会法制道德规范相连接,以意韵和文人士大夫的人品、学问、性情、气质、修养及审美观等相连接,从而将书法完全从广泛的社会层面(包括文士和工匠两大阵营)划归到文人士大夫的世界并牢牢地“据为己有”,让书法彻头彻尾地变成了所谓的“贵族艺术”。“法度”和“意韵”成了文士们赋予书法的一种新“规约”。并以此“规约”暗中置换了中国书法固有的能指和所指。这个过程,“兵不血刃”,文士们以其过人的智慧不知不觉中就做成了这一转变,功莫大焉。其证据于文士构建的帖学理论体系中俯拾皆是。举例来说:以蔡邕的《九势》和《笔论》两篇肇其端,《九势》指向法度,《笔论》指向意韵。而尤以法度为根本.从《九势》以下,另有; 晋·卫砾《笔阵图》 唐·欧阳询《八诀》 唐·李世民《笔法诀》 唐·张怀灌《论用笔十法》等 直到“永字八法”和“中锋”概念的确立.完成了对“法”系统的全方位规定。 在意韵方面,自蔡琶《笔论》的“书者,散也。欲书先散怀抱,任情患性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。”之后,分别有“中和美”、“神采论”、“书如其人说”、“书初无意于佳乃佳尔”、‘.读万卷书,行万里路”等多种理论的提出,其根本实质都可归结为指向意韵的生成或获得。 不难看出,帖学创作和理论使书法得以文人化、雅化。帖学体系的实质是从哲学上、宗教上、道德上、人文上对书法进行了本质的规定。 因此,一方面,帖学理论体系的确立,赋予了书法以“法度”和“意韵”两大“规约”;另一方面,书法艺术发展的自律性,决定了书法艺术的“再生”功能,文士们顺应并利用了书法艺术的这一自律性.创作上身体力行,理论上大力鼓吹,使魏晋南北朝以后,进入“纸时期’的书法得以真正“再生”。来源书法 屋,书法屋中国书法学习网。 中国书法“依附”与“再生”这两个性质让我们看到书法与汉字的不同以及与汉字书写的剥离,而汉字对书法的前提规定又让书法与汉字书写始终处在一种若即若离的状态中,这造成了人们认识书法及汉字书写时的概念模糊。笔者上文中提及的“法度”和“意韵”可以看作是对沈文“一画”的呼应,这可说是强调了书法之所以不同于汉字书写的一面;而刘文中以“书意”对“文意”的压制推导出“书象”,可以看出作者对“法”的忽略的同时将汉字书写等同于书法,而误以“书象”取代了“书法”,这就表现出在区分书法及汉字书写时概念的模糊,这种模糊的认识对后来的“现代书法”创作产生了不小的影响。 如果说,中国书法强调了汉字书写的主体(人的精神力量)介入及其与文字、自然物象、自然世界的互动、契合及相互规约的话,那么,汉字则充分体现了汉字书写客体的精神与魅力。如果说,书法将汉字书写更多地弓I向一门艺术的话,那么,汉字贝q将汉字书写更多地保留在人的日常生活、文化及人与自然那种相契复相忘的一个更广大深邃的时空中。这样的对比,让人见出书法“专业”、“艺术”的同时,也见出汉字与汉字书写的随性与博大。且不说四只眼睛的仓颇造字之时,天降粟米如雨,惊天地而泣鬼神可能只是中国人把创始文字神话了的传说,就事实来说,中国文字集音、形、义于一身,又有篆、隶、真、行、草五种书体的特点就足以傲视世界文化之林了。

书法与汉字及汉字书写的关系(2)

如前文所及,“书”是表现,“法”为规则。“法’固然保证了书法之所以成为书法,而在将书法与更广泛意义上的汉字书写的比较中,我们也不难发现,过于强调这个“法”,过于强调书法从汉字书写中的剥离,就意味着书法在走向更专业、更艺术的同时,拔离了汉字书写这个广裹深厚的土壤,而变得枯萎。更重要的是,在书法走向当代的今天,在把握书法与汉字书写的这种既同又异的关系中,如何显示我们对自我文化根性认识的深度与广度,如何显示自我文化与“他者”文化的相融与不同,而不致于陷落在“现代”(“后现代”》与书法专业(职业化)的狭小泥沼中。我想,这不仅仅对于“现代书法”界,对于“传统书法”界来说,都是同样值得深刻反思的,行文至此,我自然想到了对书法界来说被视为“他者”的邱志杰论弘一法师时讲的一番话: 把书法家描绘为羽扇纶巾.漫步在山阴道上,悠然地体悟赏玩世界和生命与鹅的关系的世外高人,似乎更符合人们的常规想象。然而内行人都知道,搞书法的是当代中国最痛苦的人.这种痛苦被书法界自我理解为:传统与现代生活的断裂,民族性与世界性的隔阂.法度与表现欲的冲突等等。但是类似的痛苦在中国其他艺术门类中是普遍的,因此在我看来,中国书法独特的痛苦在于:职业书法的合法性。 并且,这并不是一个新问题,即使在书法的黄金时代人们也不能找出一个真正形象丰满的职业书法家.他们:颜鲁公、王右军、苏学士,一些有官衔有职称的人,字的好坏从来就不是安身立命的事业—或者客观上是生命情趣的流露,但从来不是他们主观上真正自我肯定的方式。尽管如此,在书法的古典形态中,文人们的手迹,在要求一种准艺术(高于技术)的身分时仍然达到了自身内部的完美。古典书法把.’兰亭”、‘.祭侄”等草稿奉为无上经典,标举一种忘我的非刻意性(无意为之乃佳)为价值标准,显然跟这种准艺术的业余性有关,而且正是这种业余性带来了书法在古代中国社会中的普遍性,反而获得了它在中国人精神生活中至高无上的地位.正因为它不是艺术,而是日常生活中的生活方式的一种,会写字就像会用筷子一样,书法才是不可一日或缺,不可一人或缺的。 现在人们把对其他高度职业化的艺术的要求推广到书法中,书法被严肃对待了,书写的人现在意识到自己是一个书法家,意识到自己正在创作一幅书法作品,送去展出—于是一切全变了:写宇变成了创作,需要构思、制作、设计、修改、宣传促销的一个资本主义生产程序,为了获得职业艺术家的身分,书写者表演书法。传统文人被抛进职业书法家的角色中混世于当代生活,但是书法能负荷这种角色吗? 一本正经地由书法家协会组织起来的一个展览中的展厅书法,在多大程度上是原始意义上的书法?从案头书法向墙上书法的发展,是不是一种本真意义上的书法呢?今天被苦心经营的书法作品离它的源头有多远呢?这是否是在视觉上的扩张的同时生产性的强调和实验性的丧失? 如果我们把自己从职业性书法的角色中抽离,开始“写字”。很快会发现,一种纯粹的“写字”比想象中困难—比“书法”要困难得多。这种困难不是发生在对书作的功利价值的淡泊方面,而是首先发生在对形迹雕琢的放弃之上。这时候,古典书法训练中培植起来的造型直觉会被自己视为书写的敌人与障碍。“书写”作为动词不是对一种物的命名而是对一种身体状态与心灵状态的追忆。书写不是对形式规则的吻合过程.而是以自身为旨意的自在活动。来源书法 屋,书法屋中国书法学习网。 应该说这种假设在某种意义上并非创新而是一种复古,如果说当“书”作为六艺之一与射、数、骑等技能并置时它被视为一种上手性的能力.那么书家就应被视为这种能力的持有者,具备者而不是某种手工产品的加工者。这使中国古典书法的非职业性重新可以理解而使当代书法艺术的职业化变得难以理解了。

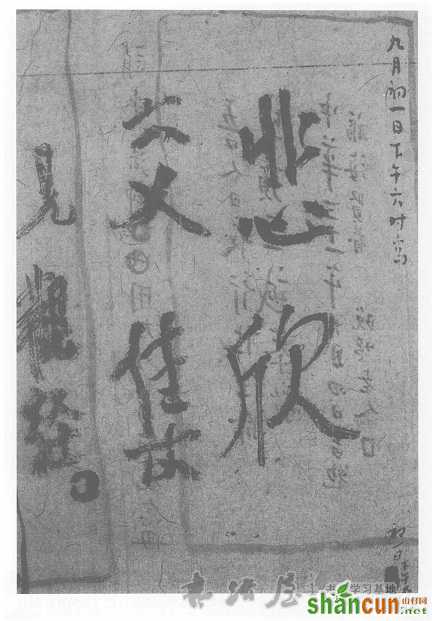

在弘一法师(图31)这里,当代书法的职业化当然还不足成为书写活动的假想敌。通过与写经的传统血脉相通。弘一法师成功地超越了他那厚实的传统书法艺术功底造成的“知见障”,一脚踏在“写字”的实地上,达到了“写字”中的“忘形’和“忘我’。这是有意无意间达成的对自由意志与规则的关系的一种机智调整。更重要的是从“书法创作”走向“写字”状态时,显然获得了一种超越风格的力量,这是在对自我意志的怀疑之上建立起来的对自我既定言语结构和运思方式甚至生理习惯的退出,对惯于学舌的我们来说,这是一个陌生语词的强行捺入,或是从安全岛礁的退出,表现出一种对开放境界的热爱。这正是我们注视从两汉书简到敦煌写经,从六朝墓志到弘一法师的帖体楷书的这些书写痕迹时所体验到的那种力量的根源。正因为抄经“写字”,才忘却了“书法”的思量分别,达到了不可思量的华严境界。 让我们再回到话语。如果说弘一法师“写字”时忘却了书法的诸种思量分别是真,而他自己早经过长期的这种思量分别的磨砺更是真的。那么这样一种话语岂非误导后来者?出家人不打谁语,以弘一大师德行之高洁,当然不可能有意误导。但是话语如斯而呈现.让我想起鲁迅给青年人开的书单,竟全是洋书。鲁迅不要青年人看古书,虽然他自己实在深受中国古文的滋养。鲁迅当然也不会成心坑害青年,这是一代人的话语趋向。鲁迅先生同样是参加过革命的留日学生,他在新文化运动之前也是仿徨痛苦于无地,《呐喊·自序》中他说自己在绍兴会馆“抄古碑”:做一些‘.不相干的事情”。朋友钱玄同来劝他写小说:他就有了那个有名的‘’铁屋子”的比喻。然而鲁迅终于写了《狂人日记》.而弘一法师终于从这铁屋子中避到了虎跑的定慧寺。这两位年龄、气质和才华都相仿的文人,分别选择了中国文人兼济天下与独善其身的不同道路。 然而鲁迅在投枪匕首的酷烈斗争中时时感到无常和徒劳,只是“绝望之为虚妄.正与希望同”。而弘一法师,在古佛青灯之下又何曾全然忘怀了前尘影事,1937年抗战爆发,弘一教导僧徒“念佛不忘救国,救国不忘念佛”,并大书“殉教”二字.日寇犯厦门时,法师发愿与危城共存亡。这正是太虚大师所倡导的“人生佛教”的精义。

书法与汉字及汉字书写的关系(3)

邱志杰是笔者的美院同事,也是当代前卫艺术家,在平素的交往中曾不止一次地听到他对书法的议论(如向许江院长建议美院本科招生均要考书法),听到他很不情愿地被书法界视为“他者”而自称书法圈里人,联系他上文所论。我想邱志杰不是停留在口头说说的,因为,在他的话语中,昭然若揭的是要么将书法的涵义扩充(或还原)至汉字书写(“写字”),要么书法界不再画地为牢—将书法的圈子扩大,改变为书法而书法的刻意,向我手书我口、我手书我心的最本质书写靠近。因为这样不论是对书法,还是对引领精神生活、建构当代文化都是一个极佳的选择。来源书法 屋,书法屋中国书法学习网。 将邱志杰这段文字的主旨与笔者的上文作一对比,再联系两人的既定身分,我们不难看出,如果说笔者在探究中国书法性质的过程中,更多地侧重于书法之为书法及其与汉字书写的不同的话,那么,邱志杰则在对弘一法师书法所提示的书法与“写字’的不同的思量中,更多地侧重于让书法回复到(尽管作者指出了其难度)“写字”的广阔天地,这既可看作是前文所及的“书”与“法”在相生相克中寻找平衡的两种不同侧重的表现,从书法与汉字书写的异同来看,这也是我们游走在“书法“与“非书法” (汉字书写)之间的必然选择。而两种侧重,正体现着决抉于这两者之间的巨大张力和无限可能,体现着对专业、作品身分的执守与超脱,对大道担当、当代精神生活重构的开放和回归。正是基干这种对“书(法)”与“非书(法)”以及书法与当代艺术、当下人生出入融拒的思考碰撞,2005年10月30日,由中国美术学院现代书法研究中心承办的“书·非书一一开放的书法时空”2005中国杭州国际现代书法艺术展在杭州推出,这次展览即以“书·非书”为题并破题,以一种开放性、综合性、实验性的方式探索现代书法艺术的再造和发展,可以视为对上述问题思考的一次实质性的演绎,并真正揭开了“现代书法”与当代艺术对话及互动的序幕。